Este Roteiro Breve da Banda Desenhada em Portugal tem vinte anos, mas não perdeu a actualidade. Já me tinha passado pelas mãos, mas não se pode comprar tudo, e só agora, que fiz (muitos) anos, é que um amigo atento mo ofereceu.

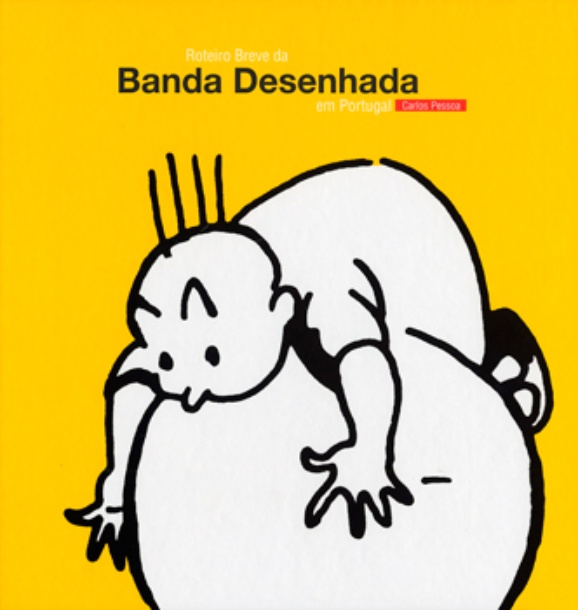

O Roteiro foi concebido por Carlos Pessoa, uma das sumidades da banda desenhada em Portugal, e teve uma luxuosa edição dos CTT, de quando os CTT ainda não eram privatizados e faziam cosas interessantes.

O Roteiro conta a história da BD por cá, desde os primórdios, «o acto fundador», como Carlos Pessoa o chama, com Raphael Bordallo Pinheiro, em 1871 ou 72, e esses anos pré-históricos, e depois Stuart Carvalhais e Cottinelli Telmo, e as primeiras publicações regulares, A Paródia, O Gafanhoto ou o Abc-zinho, e os suplementos dos jornais diários, o Século ou o ABC...

São mais de cem anos de banda desenhada, com especial ênfase nos autores portugueses, e nas publicações históricas, como o Mosquito ou o Cavaleiro Andante, e autores como José Garcês, Vítor Peon, Eduardo Teixeira Coelho e a «época de ouro», ou mais recentes como o Falcão, o Zorro, o Mundo de Aventuras, ou o Tintin, já nos anos 60. Exaustivamente, Carlos Pessoa fala do Jacto, Flecha 2000, Jornal do Cuto, Spirou, ou a banda desenhada erudita da Visão, Lobo Mau, de Victor Mesquita a Fernando Relvas, e a explosão dos fanzines.

O álbum termina com «O triunfo dos autores» e os festivais de banda desenhada, e os contemporâneos, e as últimas pranchas pertencem a Pedro Brito, João Fazenda, Miguel Rocha, Nuno Saraiva e José Carlos Fernandes.

Uma pequena pérola, obrigatória para os amantes da BD, com a seriedade da autoria de Carlos Pessoa e o luxo que os CTT (antes da privatização, pois) lhe deram, e onde não faltaram duas séries de selos dedicados à BD.

.jpg)